「ながらスマホ」の罰則が強化!内容や変更点を解説

カテゴリ: ニュース

道路交通法が改正されたため、2024年11月から自転車運転中にスマホを使う「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

改正された「ながらスマホ」の罰則強化の内容や、対象者などを解説します。

目次:

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化

2024年11月から、「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。「ながらスマホ」とは主に以下の操作をしながら、自転車を運転することです。

- 自転車運転中にスマホで通話する(ハンズフリーでの通話は除く)

- 自転車運転中にスマホ画面を注視する

また、自転車にスマホホルダーなどを付けて、スマホ画面を見る場合も、罰則の対象になります。

つまり、自転車運転中にスマホを操作したい場合は、自転車を停止させなければいけません。

なお、ハンズフリーでの通話は罰則の対象外のため、ハンズフリーであれば通話が可能です。しかし、イヤホンなどを使い、周囲の音が聞こえない状態での運転も、交通規則で違反になる地域が多いです。

2024年11月以降と、2024年11月以前の罰則内容の違いは以下のとおりです。

| 2024年11月以前 | 5万円以下の罰金 |

|---|---|

| 2024年11月以降 | ながらスマホのみ:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金ながらスマホで交通の危険を生じさせた:1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

参考:政府広報オンライン

ながらスマホの罰則は、従来だと5万円以下の罰金でしたが、2024年11月以降は懲役または10~30万円以下の罰金に変わりました。

2024年11月までは、酩酊状態での運転「酒酔い運転」のみ罰則対象でした。しかし、2024年11月以降は、酒気帯び運転やほう助についても罰則の対象になります。

酒気帯び運転やほう助に関する罰則内容は以下のとおりです。

| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|---|---|

| 自転車の飲酒運転をした方に自転車を提供 | 提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 自転車の飲酒運転をした方にお酒を提供 | 提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 自転車の飲酒運転に同乗 | 同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

参考:政府広報オンライン

酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが体にある状態で運転することです。

つまり、今までよりも、お酒を飲んだ量が少ないとしても、罰則対象になるということです。

また、自転車で移動することが分かっている方にお酒を提供したり、自転車を提供したりすると、酒気帯び運転のほう助に該当します。

「ながらスマホ」の罰則は14歳以上から対象に

「ながらスマホ」の罰則対象は、刑事責任能力が問われる14歳以上となっており、中学生でも対象となります。

中学生でも懲役や罰金の可能性があるため、「ながらスマホ」は辞めるように、きちんと伝えておきましょう。

また、3年以内に2回以上「ながらスマホ」で検挙された場合、自転車運転者講習を受講しなければいけません。

自転車運転者講習は、命令を受けて3ヶ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が課せられるほか、受講時に6,000円の手数料が発生します。

2026年には青切符の導入も決定済み

2026年5月23日までに施行される改正道路交通法により、自転車に対する反則金制度が新設されることが決定しています。

反則金制度とは、道路交通法違反に当たる行為をした運転者に対して「青切符」を交付して、反則金を納めることを条件に刑事訴追などをしない制度のことです。

従来までは、自転車などの軽車両は反則金制度の対象外でしたが、自転車の交通違反による検挙数が増加したため、対象とされることが決まりました。

2024年時点では、反則金は定められていませんが、今後の政令で5,000円から1万2,000円程度に決まる見込みです。

なお、自転車の反則金制度の取り締まり対象は、16歳以上となっており「ながらスマホ」の罰則対象と対象年齢が異なる点に注意しましょう。

「ながらスマホ」の罰則強化の背景

「ながらスマホ」の罰則が強化されるのは、自転車での交通事故の増加傾向が続いているからです。

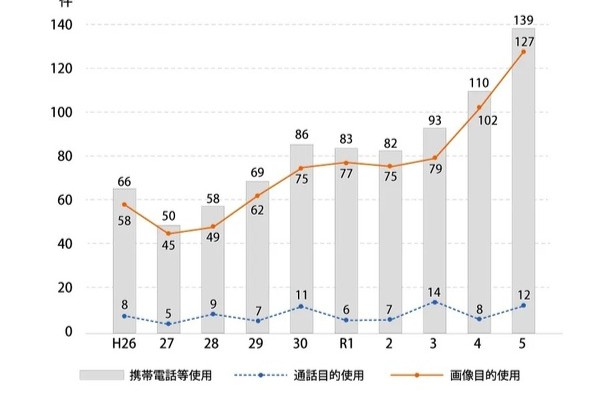

上記の警視庁の統計画像を見ると、自転車関連の事故件数が増え続けており、中でもスマホの画面を見ていた際の事故件数が増加していることが分かります。

自転車での交通事故が増加傾向にあったため、事故に繋がりかねない「ながらスマホ」が厳罰化されることになりました。

「ながらスマホ」や合わせて罰則が追加された「酒気帯び運転」は、交通事故を引き起こす原因になりかねません。この機会に、改めて、自転車に関するルールや罰則を確認して、安全運転を心がけるようにしましょう。